Juridificar la bioética*

Juridificar la bioética*

Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 8, 1998

1. Los principios de la bioética: la versión estándar y algunas propuestas alternativas

El primer dato que llama la atención a quien se aproxima por primera vez a esta problemática es la existencia de un importante consenso en torno a los llamados “principios de la bioética”. Estos principios constituyen el punto de partida obligado en cualquier discusión que uno emprenda con médicos, sanitarios, biólogos, bioeticistas, etcétera, a propósito de la eutanasia, los trasplantes de órganos, el genoma humano, la optimización de recursos en medicina intensiva, la asistencia a enfermos de sida o la experimentación con algún nuevo fármaco. ¿Pero qué son esos principios y cómo se ha llegado a su formulación?

El origen se encuentra en la creación, por parte del Congreso de Estados Unidos, de una Comisión Nacional encargada de identificar los principios éticos básicos que deberían guiar la investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en biomedicina. Esa Comisión comenzó a funcionar en 1974 (unos cuatro años después de que se acuñara el término “bioética” para designar los problemas éticos planteados por los avances en las ciencias biológicas y médicas), y cuatro años después, en 1978, los comisionados publicaron el llamado Informe Belmont, que contenía tres principios: el de autonomía o de respeto por las personas, por sus opiniones y elecciones; el de beneficencia, que se traduciría en la obligación de no hacer daño y de extremar los beneficios y minimizar los riesgos; y el de justicia o imparcialidad en la distribución de los riesgos y de los beneficios. La expresión canónica de los principios se encuentra, sin embargo, en un libro del año 1979, escrito por Tom L. Beauchamp (quien había sido miembro de esa comisión) y James F Childress 1 . En esa obra se añade a los anteriores principios uno nuevo, el de no maleficencia, y a todos ellos se les da una formulación suficientemente amplia (y vaga) como para que puedan regir no sólo en la experimentación con seres humanos, sino también en la práctica clínica y asistencial. De acuerdo con la excelente síntesis queefectúa Diego Gracia 2 a los autores (que curiosamente parten de concepciones distintas de la ética: Beauchamp es un utilitarista y Childress básicamente un kantiano) entienden que se trata de principios prima facie, esto es, que obligan siempre y cuando no entren en conflicto entre sí; en caso de conflicto, los principios se jerarquizan a la vista de la situación concreta; o, dicho de otra forma, no hay reglas previas que den prioridad a un principio sobre otro, y de ahí la necesidad de llegar a un consenso entre todos los implicados, lo que constituye el objetivo fundamental de los comités institucionales de ética.

Por lo demás, en esa obra no se contiene una formulación muy precisa de los principios en cuestión, sino que el acento se pone más bien en las diversas interpretaciones de cada principio y en los problemas que surgen al poner en relación cada uno de esos principios con los otros. Así, ser respetado como persona autónoma significa, en primer lugar, reconocer el derecho de las personas a tener su propio punto de vista, a elegir y a realizar acciones basadas en los valores y creencias personales. Pero implica también tratar a los agentes de manera tal que se les permita e incluso se les facilite actuar autónomamente (pág. 71). Sin embargo, la autonomía no es el principio supremo (no funciona como una especie de principio “triunfo”), sino “un principio moral en un sistema de principios” (pág. 112). El de no maleficencia implica que no se debe causar daño a otro y se diferencia así del principio de beneficencia que envuelve acciones de tipo positivo: prevenir o eliminar el daño y promover el bien (pág. 123). Pero se trata más bien de un continuo, de manera que no hay una separación tajante entre uno y otro principio (pág. 194). Finalmente, el principio de justicia en sentido formal significa que una persona no puede ser tratada de manera distinta que otra, salvo que entre ambas se dé alguna diferencia relevante (pág. 259). Pero existen diversas teorías de la justicia que interpretan de manera distinta los criterios materiales (sin los cuales aquel principio es vacío). Concretamente, los autores consideran que hay tres grandes tipos de teorías: las igualitaristas, que ponen el énfasis en el igual acceso a los bienes que toda persona racional desea; las liberales, que ponen el énfasis en los derechos a la libertad social y económica; y las utilitaristas, que ponen el énfasis en una combinación de criterios de la que resulta una maximización de la utilidad pública (pág. 265). Las teorías son incompatibles entre sí (al menos en ciertos puntos), pero no cabe optar por ninguna de las tres (ni existe tampoco alguna de orden superior que las articule sistemáticamente), de manera que lo único que cabe esperar es que “las políticas públicas cambien de postura poniendo el énfasis ahora en una teoría y más tarde en otra. Este terreno inseguro puede reflejar una cierta duda y ambivalencia”, añaden, “pero no equivale necesariamente a injusticia” (págs. 301-302).

Como se ha señalado muchas veces, esta concepción ha conformado, prácticamente desde su formulación, el paradigma dominante en bioética. En la obra de Diego Gracia ya mencionada, Procedimientos de decisión en ética clínica, se encuentra una clara y completa exposición de la discusión que ha tenido lugar en este campo en los últimos 20 ó 25 años. Yo voy a referirme aquí únicamente, y en forma muy breve, a dos propuestas críticas con respecto al anterior enfoque principialista y debidas, la una, a Albert R. Jonsen y Stephen Toulmin, y la otra, al propio Diego Gracia.

Jonsen y Toulmin formaron también parte de la mencionada comisión del Congreso norteamericano y escribieron, en 1988, una obra, The Abuse of Casuistry 3 en la que propusieron, frente a lo que llamaron “la tiranía de los principios” (la idea de que la ética consiste exclusivamente en un código de reglas y principios generales), la rehabilitación de la “casuística”, esto es, de un método de pensamiento que se centra, fundamentalmente, en el caso concreto. Se trataría, según ellos, del procedimiento adecuado en campos como la administración pública, el derecho, la medicina o la ética, en donde deben tomarse decisiones prácticas a la vista de las peculiaridades de cada caso y en donde sólo cabe alcanzar conclusiones provisionales. La razón no opera aquí –cabría decir– de manera deductiva, sino en forma analógica. No es posible partir de principios o reglas generales indiscutibles para obtener una conclusión concreta a través de una premisa menor que especifique las circunstancias del caso. Por el contrario, el punto de partida son simplemente máximas, tópicos o lugares comunes que sólo pueden ser comprendidos en términos de los casos paradigmáticos que definen su sentido y su fuerza (pág. 23); lo esencial, por ello, consiste en elaborar una taxonomía (moral, médica o jurídica) que clasifique los casos según sus semejanzas y diferencias. De acuerdo con los autores, la comisión habría operado (sin que sus miembros fueran muy conscientes de ello) en una forma casuística, esto es, clasificando las semejanzas y diferencias moralmente significativas que se daban entre los diversos tipos de investigación considerados. Ese método casuístico es lo que les habría permitido alcanzar un acuerdo en sus conclusiones prácticas, por más que los principios generales asumidos por los distintos comisionados difirieran entre sí: “Los miembros de la comisión”, escriben, “estaban ampliamente de acuerdo acerca de las recomendaciones prácticas de carácter específico; estaban de acuerdo en que estaban de acuerdo; pero lo único en lo que no podían estar de acuerdo era en por qué estaban de acuerdo sobre ello. En la medida en que el debate tenía lugar en el nivel de los juicios particulares, los once comisionados veían las cosas básicamente en la misma forma. En el momento en que se remontaban al nivel de los ‘principios’, iban por caminos separados. En lugar de principios universales establecidos de manera segura, en los que tuvieran una confianza incondicional, y que les diera un fundamento intelectual para juicios particulares acerca de tipos de casos específicos, lo que ocurría era justo lo contrario” (pág. 18).

La crítica, y la alternativa, de Diego Gracia es, en cierto sentido, de signo opuesto a la de Jonsen y Toulmin. Él concede, por cierto, una gran importancia a la casuística (y, en particular, a la “nueva casuística” de estos últimos), pero lo que le preocupa, sobre todo, son las cuestiones de fundamentación 4 . La operatividad de los principios de la bioética pasa, en su opinión, por establecer alguna jerarquización entre los mismos que no dependa de la “ponderación” de las circunstancias de cada caso. Su idea viene a ser que estos cuatro principios no tienen el mismo rango, precisamente porque su fundamentación es distinta: “La no-maleficencia y la justicia se diferencian de la autonomía y la beneficencia en que obligan con independencia de la opinión y la voluntad de las personas implicadas, y (...) por tanto, tienen un rango superior a los otros dos” (pág. 126). Entre unos y otros hay la diferencia que va entre el bien común y el bien particular. Por eso, añade Gracia, los primeros configuran una “ética de mínimos” y los segundos una “ética de máximos”: “A los mínimos morales se nos puede obligar desde fuera, en tanto que la ética de máximos depende siempre del propio sistema de valores, es decir, del propio ideal de perfección y felicidad que nos hayamos marcado. Una es la ética del ‘deber’ y la otra la ética de la ‘felicidad’. También cabe decir que el primer nivel [el configurado por los principios de no maleficencia y justicia] es el propio de lo ‘correcto’ (o incorrecto), en tanto que el segundo [el de los principios de autonomía y beneficencia] es el propio de lo ‘bueno’ (o malo). Por eso, el primero se corresponde con el derecho, y el segundo es el específico de la moral” (págs. 129-130).

2. Una crítica a los modelos de Jonsen–Toulmin y de Gracia

En mi opinión, estas dos últimas propuestas están en lo cierto al considerar insatisfactoria –o, al menos, insuficiente– una concepción puramente principialista como la de Beauchamp y Childress, y ambas apuntan también en la dirección adecuada al esforzarse por construir una ética –o una bioética– que proporcione criterios de carácter objetivo y que, por así decirlo, se sitúe a mitad del camino entre el absolutismo y el relativismo moral. Sin embargo, ninguna de ellas constituye, a mi juicio, un modelo enteramente satisfactorio, por lo siguiente.

En relación con la obra de Jonsen y Toulmin, me parece que hay dos críticas fundamentales que hacer. La primera es que el recurso que ellos sugieren a las máximas o tópicos es manifiestamente insuficiente para elaborar criterios objetivos de resolución de conflictos. Esto es así porque frente a un caso difícil (bien se trate del derecho, de la medicina o de la ética) existe siempre más de una máxima aplicable, pero de signo contradictorio; y el problema es que la tópica –o la nueva casuística de Jonsen y Toulmin– no está en condiciones de ofrecer una ordenación de esas máximas; o, mejor dicho, no podría hacerlo sin negarse a sí misma, pues eso significaría que, en último término, lo determinante serían los principios o las reglas –si se quiere, de segundo nivel– que jerarquizan las máximas. La segunda crítica –estrechamente conectada con la anterior– es que estos autores parecen depositar una excesiva confianza en la prudencia o sabiduría práctica (la que Aristóteles llamó frónesis en cuanto opuesto a la episteme) y en su capacidad para resolver en forma cierta (o, al menos, con toda la certeza que puede existir en las cuestiones prácticas) problemas específicos. Como ha escrito John Arras, uno de sus críticos: “La fe de Jonsen y Toulmin en la casuística como una máquina de consenso social es muy probablemente gratuita”. 5

Por lo que se refiere a la propuesta de Diego Gracia, su intento de jerarquización de los principios no me parece enteramente logrado. Es cierto, al menos tal y como yo veo las cosas, que las razones utilitaristas (las que están ligadas con la felicidad o con lo bueno) deben subordinarse a las razones de corrección (las que se vinculan con los fines últimos), pero la división de los principios que él efectúa no la veo justificada. Por un lado, el fundamento de esa jerarquización (el hecho de que unos obligan con independencia de la opinión y la voluntad de los implicados) parece envolver una suerte de petición de principio: si se acepta el criterio, entonces, obviamente, la autonomía ha de tener un rango subordinado, pero lo que no se ve es por qué ha de ser ése el criterio de la jerarquía; esto es, queda sin fundamentar por qué la opinión y la voluntad de los implicados –o sea, la autonomía– ha de subordinarse a alguna otra cosa, a algún otro valor. Por otro lado, Gracia entiende que los principios del primer nivel “son expresión del principio general de que todos los hombres somos básicamente iguales y merecemos igual consideración y respeto” (pág. 128); pero si se acepta esto, no se entiende muy bien por qué la opinión y la voluntad de un individuo ha de contar menos que la de otro, esto es, no se entiende por qué la autonomía no es también expresión de ese principio general 6 . Finalmente, la distinción entre esos dos niveles presupone dos ideas que no me parecen aceptables. Una es la tesis (no afirmada, creo, explícitamente por Gracia, pero implícita en su planteamiento) de que causar un daño a una persona es moralmente peor que no hacerle un bien (por ejemplo, que matar es peor que dejar morir); esto es lo que parece estar en el fondo de la prioridad que él atribuye al principio de no maleficencia sobre el de beneficencia, a pesar de que se esfuerza (pero en este punto su exposición no me parece del todo clara) por no presentar estos dos últimos principios como el reverso y el anverso de una misma realidad, sino como una diferencia, entre el bien común y el bien particular” (pág. 129). En todo caso, su afirmación de que “no se puede hacer el bien a otro en contra de su voluntad, aunque sí estamos obligados a no hacerle mal” (pág. 129) carece, en mi opinión, de justificación, pues presupone que el “bien” de una persona es algo subjetivo (lo que él considera como tal), mientras que el “mal” podría ser determinado de acuerdo con criterios objetivos, esto es, con independencia de lo que considere como “malo para ella”. La otra idea que no me parece de recibo es la conexión que efectúa de todo lo anterior con el derecho. La tesis de que el derecho viene a configurar una especie de mínimo ético puede (con algunas reservas que no vienen ahora al caso y a las que luego me referiré) aceptarse, pero de ahí no se sigue la vinculación que él establece de lo jurídico con el primer nivel de la ética; o, mejor dicho, esto podría resultar cierto en relación con el derecho del Estado liberal (o con ciertas ramas del derecho), pero no parece serlo en relación con el derecho del Estado social y democrático que proclama como valores consustanciales (entre otros) el bienestar y la autonomía de los individuos.

3. Derecho y bioética. La conexión metodológica

El título del artículo, unido a las críticas que acabo de efectuar, podrían hacerle pensar que lo que se esconde bajo el rótulo de “juridificar la bioética” es una vuelta a la deontología médica tradicional, esto es, a la concepción de la ética médica –y, por extensión, de la bioética– como un código único de preceptos y obligaciones aplicados según procedimientos burocráticos y respaldados coactivamente. Como ha escrito gráficamente Diego Gracia, refiriéndose a la ética médica clásica: “El código único se ha expresado tradicionalmente en forma de leyes, preceptos o mandamientos. De ahí que el procedimiento de la ética viniera a coincidir con el del derecho (...). Como se sabe, tal procedimiento consiste en la apertura de expediente disciplinario a un miembro de la profesión a partir de una denuncia, la subsiguiente información de los hechos, su enjuiciamiento desde el código de faltas legalmente establecido y, en fin, la imposición de la sanción. Es un procedimiento típicamente judicial, bien que realizado por las autoridades profesionales en vez de por los jueces. La llamada deontología tiene, por ello, un carácter jurisprudencial (...) se ha reducido tradicionalmente a eso, a un procedimiento jurídico o parajurídico” (Gracia, 1991, pág. 22). Pues bien, no es a esto a lo que deseo referirme con mi propuesta de “juridificar la bioética”, sino a algo bastante distinto, como en seguida trataré de mostrar. Antes, sin embargo, me parece importante introducir algunas aclaraciones sobre cómo pueden plantearse las relaciones entre el derecho y la bioética, y sobre en qué consiste la aplicación de las normas jurídicas que llevan a cabo los jueces y tribunales.

Aunque pueda considerarse que el derecho configura un mínimo ético, esto no quiere decir –o no quiere decir sólo– que la moral empieza donde el derecho termina. Sin duda, esta última afirmación contiene una idea ampliamente aceptada en nuestras sociedades (aunque bastante menos clara de lo que parece a primera vista): la de que el derecho –o, al menos, el derecho penal– debe abstenerse de regular –de prohibir– conductas que sólo tienen que ver con las opiniones morales de los individuos; dicho de otra forma, que el derecho debe permanecer neutral frente al pluralismo moral: no debe tratar de imponer un determinado código moral frente a los demás; o, corno escribió John Stuart Mill en un celebérrimo texto: “El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección. (...) la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás” 7 .

Ahora bien, no hay ninguna contradicción en aceptar lo anterior y entender, al mismo tiempo, que, en un importante sentido, el derecho empieza donde termina la moral; esto es, que sin una regulación detallada (legalista) unas instancias encargadas de aplicar las anteriores normas a los casos concretos (los jueces) y el respaldo de la fuerza física para asegurar el cumplimiento de esas decisiones (la coacción estatal), la moral (cualquier moral, incluida, naturalmente, la que defiende la anterior idea del “mínimo ético”), serviría de muy poco. El derecho es –o debe ser– una prolongación de la moral, un mecanismo para positivizar la ética. Vistas así las cosas, la idea de “juridificar la bioética” no parece fácilmente discutible. Como ha escrito Ramón Martín Mateo: “Es, pues, necesario que el legislador intervenga ordenando conductas y puntualizando extremos no deducibles sin más de las vagas formulaciones de la bioética, lo que no puede quedar al libre arbitrio e interpretación de profesionales e investigadores”. “Sólo la ley puede decirnos cuándo y en qué condiciones puede practicarse un aborto o realizarse un trasplante de órganos. La fecundación artificial –y sus consecuencias jurídicas: filiación y herencia– es también de la incumbencia del legislador. El internamiento psiquiátrico imperativo, la vacunación obligatoria, las condiciones de experimentación con humanos, la aceptación general de lo que se considera muerte biológica, son, entre otros, exponentes de campos para los que es inexcusable el pronunciamiento de la ley. Lo mismo puede decirse de los derechos sociales. De nada vale proclamar enfáticamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos, si no se adopta un estatuto que haga efectivo el acceso a los servicios públicos sanitarios”. 8

Mi propuesta de juridificar la ética se refiere, sin embargo, a otro aspecto de la cuestión. No tiene que ver propiamente con lo que cabría llamar la conexión “material” entre el derecho y la bioética, sino más bien con una conexión de tipo “metodológico”. Lo que deseo sostener es que hay un tipo de conflicto jurídico cuya resolución consiste justamente en “ponderar” principios contrapuestos y que, para tratar con esos casos, se ha ido desarrollando una cierta metodología que podría resultar de utilidad también para la aplicación a los casos concretos de los principios de la bioética.

Me hago cargo de que, en este punto, cualquier lector atento podría objetarme que lo que acabo de decir no es diferente de lo propuesto por Jonsen y Toulmin, ni contradice tampoco la alternativa de Diego Gracia. Y, en efecto, es bastante fácil –casi diría, obvio– traducir ambas concepciones a términos de teoría del derecho. Lo que Jonsen y Toulmin vendrían a sostener es algo parecido al realismo americano y, más exactamente, a la tópica jurídica de Viehweg. La aplicación del derecho, al menos en los casos difíciles, no obedece en absoluto, según este último, al modelo de la subsunción, sino al método (mejor, al “estilo”) de la tópica: se trata de una técnica del pensamiento problemático (Viehweg se remonta también, como Jonsen y Toulmin, a Aristóteles), en que el acento recae no sobre las conclusiones, sino sobre las premisas; éstas (las premisas) son precisamente tópicos o lugares comunes, esto es, no proposiciones necesariamente verdaderas, sino simplemente opinables o verosímiles 9 .

Por lo que se refiere a Diego Gracia, su pendant en la teoría del derecho vendría a ser la concepción de los principios de Dworkin 10 . Como es sabido, una de las ideas centrales de Dworkin es que el derecho no consiste únicamente en reglas, sino también en principios, y que éstos son, a su vez, de dos clases: unos son –o se expresan en– enunciados que establecen objetivos, metas, propósitos sociales, económicos, políticos, etcétera (directrices o policies),mientras que otros establecen exigencias de justicia, equidad y moral positivas (son los principios en sentido estricto); los primeros vienen a constituir razones de tipo estratégico o utilitarista y están subordinados a los segundos que expresan razones de corrección; tan sólo los principios en sentido estricto –pero no así las directrices o policies– contienen derechos individuales 11 .

Pues bien, lo anterior me permite precisar en qué consiste mi discrepancia con Jonsen y Toulmin, por un lado, y con Gracia, por el otro. Con respecto a los primeros, mi tesis es que, en la aplicación del derecho (incluso cuando lo que hay que aplicar son esencialmente principios), hay algo más que simples tópicos o máximas carentes de alguna ordenación interna. Y, con respecto al último, mi posición vendría a consistir, por un lado, en negar que la anterior distinción dworkiniana puede aplicarse a los principios de la bioética (pues ninguno de ellos podría interpretarse como si fueran simples directrices o policies) y, por otro lado, en sostener que, a pesar de ello, aunque los principios (morales) no sean jerarquizables de la manera como él propone, eso no quiere decir que no pueda –mejor, no deba– establecerse algún tipo de ordenación en el proceso de su aplicación; lo que ocurre es que esa ordenación no tiene lugar propiamente en el nivel de los principios, sino en el de las reglas. Mostraré ahora, antes de volver a los principios de la bioética, de qué manera se produce esto, es decir, cómo opera la racionalidad jurídica ante conflictos que envuelven principios (principios en sentido estricto) y que plantean exigencias incompatibles entre sí.

4. El ‘método’ jurídico

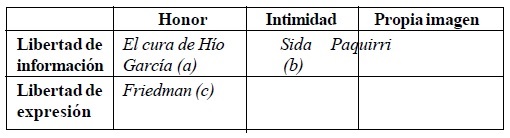

La contraposición entre la libertad de información y de expresión, por un lado, y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, por el otro, constituye un buen ejemplo de este último tipo de conflictos. En relación con el derecho español, la Constitución reconoce y protege, en el artículo 20.1, los derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones...” (apartado a) y “a comunicar o recibir libremente información veraz...” (apartado d); pero el mismo artículo añade que estas últimas libertades tienen su límite “especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen...” (artículo 20.4), que la propia Constitución había ya “garantizado” previamente en el artículo 18.1. Naturalmente, además de estas normas constitucionales, existen otras, redactadas en términos menos generales, que, de alguna forma, vienen a resolver en un determinado sentido los posibles conflictos entre esa serie de exigencias. Así, por ejemplo, el Código Penal castiga la injuria, la calumnia y el desacato, y una ley civil (la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) establece en qué supuestos se tiene la obligación de publicar una rectificación, de pagar una indemnización por haber vulnerado la intimidad o el honor de una persona, etcétera. Pero las leyes no pueden evitar que se planteen casos, casos difíciles, que los tribunales no pueden resolver aplicando simplemente alguna regla específica previamente establecida, sino efectuando una ponderación entre principios. Mostraré algunos ejemplos de ello, referidos al problema que estamos tratando, y señalaré también, de manera muy sintética, cómo justificó el Tribunal Constitucional español esas decisiones.

Uno de estos casos, el caso Paquirri (sentencia 231/1988, de 2 de noviembre), se planteó porque una determinada empresa había comercializado, sin la autorización de los familiares, una cinta de video que reproducía la cogida del torero y su posterior tratamiento médico, y fallecimiento, en la enfermería de la plaza de Pozoblanco. Después de diversas vicisitudes judiciales, la viuda del torero planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se había vulnerado el derecho a la imagen y a la intimidad. El tribunal entendió que el derecho a la imagen no podía ser objeto de protección en amparo (lo que no excluía otro tipo de protección jurídica), debido al carácter personalísimo de ese derecho (en cuanto derecho fundamental, no en cuanto derecho de contenido patrimonial) que habría dejado de existir con la muerte del torero. Sin embargo, el titular del derecho a la intimidad no lo sería solamente el fallecido, sino también su familia. El tribunal entendió que las imágenes reproducidas constituían, en efecto, una intromisión ilegítima en ese ámbito de intimidad, básicamente por estas tres razones: a) de las imágenes, podía inferirse con seguridad que “dentro de la pautas de nuestra cultura (...) inciden negativamente, causando dolor y angustia en los familiares cercanos del fallecido”; b) las imágenes en cuestión no forman parte del espectáculo taurino, esto es, no existe un “uso social” que justifique esa utilización; c) el que las imágenes hubieran sido ya emitidas por la televisión en programas informativos no elimina su carácter íntimo.

En el caso Friedman (sentencia 214/1991, de 11 de noviembre), el Tribunal Constitucional tuvo que enfrentarse con una petición de amparo, por parte de la señora Violeta Friedman, basada en que las declaraciones realizadas en la revista Tiempo por Leon Degrelle (un exjefe de las SS), en las que negaba el holocausto judío, anhelaba la llegada de un nuevo Führer, consideraba a Mengele como un “médico normal”, etcétera, significaban un atentado contra su derecho al honor, ya que toda su familia había muerto gaseada, por orden del doctor Mengele, en el campo de exterminio de Auschwitz. El tribunal comienza recordando los dos criterios que caracterizan su jurisprudencia hasta el momento. Uno se basa en la distinción entre la libertad de expresión en sentido estricto (referida a la emisión de juicios y opiniones) y la libertad de información (referida a la manifestación de hechos): la libertad de expresión tiene un mayor ámbito que la información, pues el requisito de la veracidad sólo opera en relación con hechos, no con juicios de valor. El segundo criterio es que el derecho al honor tiene un carácter personalista, de manera que su protección es más intensa cuando se trata del honor de las personas físicas y más débil si afecta a personas jurídicas o a colectivos de personas. La utilización de esos dos criterios llevaría, en este caso, a denegar el amparo, ya que el tribunal reconoce que las manifestaciones de Degrelle se inscribían en el ámbito de la libertad de expresión y no se referían a ninguna persona determinada, sino a un grupo, el pueblo judío. Sin embargo, concedió el amparo porque, a los anteriores criterios, añadió uno nuevo, según el cual la libertad de expresión no comprende “el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo”.

El periodista José María García fue condenado por la Audiencia Provindencial de Zaragoza (previamente había sido absuelto por un juzgado de instrucción) por un delito de desacato (se comete al “insultar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas”) contra José Luis Roca, a la sazón presidente de la Asociación Española de Fútbol y diputado de las Cortes de Aragón. García había difundido una información según la cual Roca había cobrado determinadas dietas por supuestos desplazamientos a Zaragoza que, sin embargo, no se habían producido. El Tribunal Constitucional (en sentencia 105/1990, de 6 de junio) recuerda (remitiéndose, de nuevo, a su propia jurisprudencia) que el derecho de información goza de una máxima protección cuando la información se refiere a una personalidad pública, se vincula con la formación de una “opinión pública libre” y quien la difunde es un profesional de la información y en el ejercicio de su profesión. En el caso se daban todos estos requisitos, además del de veracidad (entendido como información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa), pero el Tribunal Constitucional no amparó a García, porque éste había emitido “apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión” y “la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto”.

En la sentencia 20/1992, de 14 de febrero, el Tribunal Constitucional resolvió un recurso en que se planteaba un conflicto entre la libertad de información y el derecho a la intimidad. Lo que había motivado el caso fue la publicación, en el diario Baleares, de Palma de Mallorca, de un suelto sin firma (en febrero de 1986) que decía lo siguiente: “El cuarto caso que se produce en Mallorca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo padece un arquitecto palme-sano, quien convivía desde hace algún tiempo con otro compañero de profesión, catalán. Al parecer, el enfermo es L. V., de 39 años de edad...”. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo (que habían planteado la empresa editora y el director del diario, los cuales habían sido condenados previamente a pagar una determinada indemnización a las dos personas aludidas en el suelto), basándose en estas dos razones: a) “tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión”; b) el derecho a la intimidad sólo puede ceder frente al derecho a la información “si lo difundido afecta, por su objeto y por su valor, al ámbito de lo público, no coincidente, claro es, con aquello que puede suscitar o despertar, meramente, la curiosidad ajena”.

Finalmente, el último caso que traeré a colación es el de El cura de Hío. El diario El País publicó, en agosto de 1984, un artículo con estos titulares: Un cura de Cangas de Morrazo inicia la cruzada contra los desnudistas gallegos. Garrote en mano, el sacerdote lanzó al vecindario contra un campamento autorizado. Unos días después, el mismo diario publicó otro artículo que recogía las declaraciones del párroco de Hío, desmintiendo su presencia en aquella algarada, y la confirmación de esa versión de los hechos por parte de los vecinos que explicaron que “el equívoco surgió (...) porque los campistas, en los momentos de tensión, confundieron a uno de los vecinos con el párroco”. A pesar de la rectificación, el cura de Hío promovió, con éxito, demanda de protección del derecho al honor contra el director del periódico, la autora del artículo y la empresa editora. El Tribunal Constitucional falló a favor de estos últimos el recurso de amparo que habían interpuesto, y lo fundamentó así: El derecho a la libertad de información goza, con respecto al derecho al honor, de una “posición prevalente, que no jerárquica”, pero siempre y cuando la información transmitida sea “veraz” y esté referida a asuntos de “relevancia pública”. El tribunal entendió que la información, aunque hubiese resultado falsa, sin embargo, era veraz, porque el alcance del error no afectaba esencialmente al contenido de la información (al parecer, quien había participado en los acontecimientos había sido el párroco de Viñó, no el de Hío) y porque el periodista había procedido con la diligencia exigible (había contrastado la noticia; el error había tenido carácter involuntario; y había sido prontamente corregido). Además, se trataba también de una información con relevancia pública, tanto por los hechos objeto de la información como por la condición de la persona involucrada en la noticia. Finalmente, a pesar del tono sarcástico adoptado por la periodista, lo allí expresado no podía considerarse como “afirmaciones absolutamente gratuitas o innecesarias”, o que hubiesen sido dictadas no con una intención informativa, sino “con una finalidad meramente vejatoria o de menosprecio”.

Pues bien, me parece que este conjunto de decisiones, con sus fundamentaciones, constituye un buen ejemplo de cómo puede operar la racionalidad práctica –la frónesis aristotélica– sin necesidad de partir de una previa jerarquización –una ordenación lexicográfica como la que propone Gracia siguiendo a Rawls– entre los principios, pero sin limitarse tampoco al establecimiento de un mero catálogo de máximas o tópicos; lo que construye el tribunal –como en seguida veremos– son verdaderas reglas aunque, naturalmente, no puede pretenderse que ellas estén en condiciones de resolver en forma indubitada todos los casos futuros; pero una regla abierta –que se aplica, o no se aplica, con claridad a ciertos casos y deja a otros en la penumbra– sigue siendo una regla. El método utilizado por el Tribunal Constitucional podría caracterizarse mediante estos dos pasos.

El primero se traduce en la construcción de una taxonomía que permita ubicar cada caso dentro de una determinada categoría, lo que constituye el primer esfuerzo argumentativo del tribunal. A partir de los supuestos que hemos examinado (y que, naturalmente, constituyen sólo una pequeñísima porción de los resueltos por el tribunal en esta materia), es fácil concluir que existen, básicamente, tres tipos de conflicto, según que la contraposición tenga lugar: a) entre la libertad de información y el derecho al honor: b) entre la libertad de información y el derecho a la intimidad, y c) entre la libertad de expresión y el derecho al honor. El siguiente cuadro permitirá verlo de manera gráfica:

A partir de aquí, el segundo paso consiste en la elaboración de una serie de “reglas de prioridad” que, insisto, no suponen una ordenación lexi-cográfica, esto es, una jerarquización de los principios del tipo de “el principio Pl prevalece siempre frente al principio P2”. Sin pretensiones de exhaustividad, sino como mera ilustración de lo que quiero decir, esas reglas podrían expresarse así:

“Cuando existe una contraposición entre la libertad de información y el derecho al honor:

Hay una presunción prima facie en favor de la libertad de información.

Sin embargo, el derecho al honor puede prevalecer si:

La información carece de relevancia pública.

Una información tiene relevancia pública si:

Afecta a una personalidad pública, o

A alguien que, sin serlo, desempeñe un cargo o profesiónde interés público.

Una información no tiene nunca relevancia pública si:

Contiene extremos que afectan al honor de las personas,y

Son innecesarios, o

Es inveraz.

Una información es veraz si:

es verdadera, o

es falsa, pero se ha procedido con la diligencia debida”.

“Cuando existe una contraposición entre la libertad de información y el derecho a la intimidad:

Hay una presunción prima facie en favor del derecho a la intimidad.

Sin embargo, la libertad de información puede prevalecer si:

La información tiene relevancia pública.

(Sobre lo que hay que entender por “relevancia pública” vale en principio lo señalado en la regla anterior, pero se añade un nuevo criterio):

Un hecho no es público sencillamente porque suscite curiosidad ajena, y

No contradice los usos sociales”.

“Cuando existe una contraposición entre la libertad de expresión y el derecho al honor:

Hay una presunción prima facie en favor de la libertad de expresión.

Sin embargo, el derecho al honor puede prevalecer si:

Lo expresado afecta a personas determinadas o determinables, o

Se trata de manifestaciones de carácter racista o xenófobo”.

Sin duda, lo anterior constituye un conjunto de soluciones –de reglas– fragmentarias, incompletas y abiertas: muchos de los conceptos a los que se alude necesitan aún ser desarrollados en sentidos imposibles de prever por el momento; cabe suponer que aparecerán, cuando surjan circunstancia que aún no se han presentado, nuevas distinciones relevantes; algunos de los criterios establecidos son sencillamente discutibles y quizá sean abandonados o modificados con el transcurso del tiempo, etcétera. Pero esto, naturalmente, no priva al procedimiento, y a sus resultados, de racionalidad. Por un lado, no estamos en presencia de un conjunto de opiniones más o menos arbitrarias y subjetivas, sino que obedecen a una idea de racionalidad que podría caracterizarse así: las decisiones mantienen entre sí un considerable grado de coherencia; se fundamentan en criterios que pretenden ser universalizables; producen consecuencias socialmente aceptables; y (por supuesto) no contradicen ningún extremo constitucional. Por otro lado, en la medida en que no constituyen simplemente soluciones para un caso, sino que pretenden servir como pautas para el futuro, constituyen también un mecanismo –imperfecto– de previsión. Finalmente, al tratarse de decisiones fundamentadas, esto es, de decisiones en favor de las cuales se aducen razones que pretenden ser intersubjetivamente válidas (al menos, para quien acepte los anteriores requisitos de coherencia, universalidad, aceptabilidad de las consecuencias y respeto de la Constitución), las mismas pueden también ser (racionalmente) criticadas y, llegado el caso, modificadas.

5. La ‘juridificación’ de la bioética

5.1. De nuevo sobre los principios de la bioética

Y ahora ha llegado el momento de retomar los principios de la bioética. Anteriormente, al referirme a los comités éticos de ensayos clínicos, señalé que las razones éticas son las razones últimas del discurso práctico, en el sentido de que prevalecen siempre –por definición– frente a cualquier otra razón de tipo instrumental, estratégico, etcétera. Naturalmente, este carácter último no es ninguna garantía de infalibilidad: también las decisiones de los tribunales de última instancia tienen carácter último, pero eso no quiere decir que no puedan estar (jurídicamente) equivocadas. Además, la ética tiene la característica de ser única, en el sentido de que son los mismos principios éticos los que rigen en cualquier ámbito de lo humano. Esto excluye que exista, por ejemplo, una ética peculiar de la esfera de la política y contrapuesta a la que ordena la vida privada 12 . En relación con la medicina –o con la biología– ocurre lo mismo: los principios éticos que aquí rigen no pueden ser otros que los principios generales de la ética, que adquieren una especial modulación –como ocurre en el caso de la política– de acuerdo con ciertas características típicas de esas esferas de actividad. Por ejemplo, la existencia de relaciones de asimetría entre el médico y el enfermo, el hecho de que lo que esté en juego sea un bien tan primario como la salud o las peculiaridades de la profesión médica lleva a que, en el ámbito de la medicina, adquieran especial intensidad problemas éticos como el paternalismo, el estado de necesidad o los deberes especiales y, por tanto, a que ciertos principios éticos pasen a un primer plano de importancia.

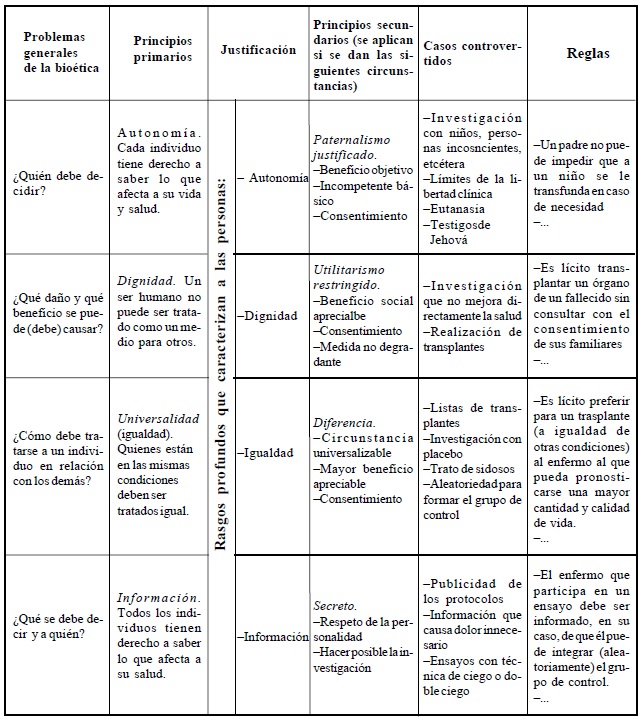

Si se examinan con cuidado los llamados “principios de la bioética”, me parece que puede llegarse a la conclusión de que los mismos pretenden ofrecer respuesta, básicamente, a estos cuatro problemas generales: a) ¿quién debe decidir (el enfermo, el médico, los familiares, el investigador)?; b) ¿qué daño y qué beneficio se puede (o se debe) causar?; c) ¿cómo debe tratarse a un individuo en relación con los demás?, y d) ¿qué se debe decir y a quién? Ahora bien, si estos problemas se interpretan de la forma más abstracta posible, entonces no podrán ser otra cosa que los problemas generales de la ética, esto es, diversos aspectos de la cuestión generalísima: qué debo (o qué se debe) hacer. Y la respuesta –según lo dicho– tendría que coincidir con los principios de la ética tout court, lo que no me parece difícil de mostrar. Basta simplemente con recordar las cuatro formulaciones que Kant atribuía al imperativo categórico para que surjan los cuatro principios clásicos de autonomía, dignidad, universalidad y publicidad, como otras tantas respuestas a aquellos problemas. Naturalmente, estos principios pueden aceptarse sin necesidad de hacer profesión de kantismo. En particular, yo no creo que sea asumible el absolutismo moral kantiano y considero equivocada la respuesta que el propio Kant dio a problemas estrechamente conectados con los actuales de la bioética, como el del suicidio 13 . La fundamentación de estos principios tiene, sin duda, una importancia decisiva desde el punto de vista teórico y práctico, pero no es asunto en el que quepa entrar aquí. Asumiré, sin más, que los mismos están ligados a ciertos rasgos profundos que caracterizan a las personas, esto es, que reconocemos a otro como persona o somos reconocidos como tales por los demás si: a) nadie puede decidir por nosotros, si podemos hacerlo; b) no se nos instrumentaliza, esto es, se nos respeta; c) no se nos trata peor que a los demás, y d) podernos conocer para decidir. La formulación de los principios podría ser, pues, como sigue:

Principio de autonomía. Cada individuo tiene derecho a decidir sobre aquello que le afecta (aquí, en particular, sobre su vida y salud).

Principio de dignidad. Ningún ser humano puede ser tratado como un simple medio.

Principio de universalidad (o de igualdad). Quienes están en las mismas condiciones deben ser tratados de manera igual.

Principio de información. Todos los individuos tienen derecho a saber lo que les afecta (aquí: lo que afecta a su salud).

Estos cuatro principios –y así formulados– es probablemente todo lo que necesitamos para resolver lo que podemos llamar –recurriendo a terminología jurídica– casos fáciles. Así, aceptamos sin más que es el paciente, y no el médico, quien tiene que decidir si se lleva a cabo o no una intervención que comporta determinados riesgos; rechazamos que a una persona pueda usársele como simple conejillo de Indias (lo que, por cierto, no implica asumir que con los conejos –sean o no de Indias– quepa hacer cualquier cosa); aceptamos también que nadie puede estar excluido de los servicios de salud; y exigimos que cualquier persona que vaya a participar en un ensayo clínico sea debidamente informada al respecto.

Pero hay también otros casos, los casos difíciles, en los que esos principios parecen resultar insuficientes. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando la persona afectada no puede tomar decisiones sobre su vida o sobre su salud por su corta edad, por padecer ciertas insuficiencias de tipo psíquico o porque está en estado de inconsciencia? ¿Y no es el transplante de órganos un caso en que parece usarse a un ser humano como un medio? La realización prácticamente de cualquier ensayo clínico, ¿no presupone que, de alguna forma, unos enfermos –los que integran el grupo de control– van a recibir un mejor trato que el grupo experimental y que el resto de los enfermos que no participan en el en-sayo? 14 Y si todos tenemos derecho a conocer lo que afecta a nuestra salud, ¿significa esto que el médico tiene siempre la obligación de decirnos todo?

Si bien se mira, las insuficiencias de los anteriores principios para contestar a estas cuestiones no derivan de que consideremos que hay casos en que no se pueden respetar esos principios. Esto es, no parece que para hacer frente a esas dificultades tengamos que aceptar que hay ocasiones en que puede ser lícito conculcar la autonomía, la dignidad, etcétera; si así fuera, los principios morales tendrían verdaderamente un escaso valor. Lo que ocurre es, más bien, que esos principios establecen lo que puede o debe hacerse, pero dadas ciertas condiciones que, sin embargo, no podemos precisar de antemano. Por ejemplo, el principio de autonomía lo entendemos en el sentido de que un individuo puede decidir sobre aquello que le afecta, pero siempre y cuando esté en condiciones de hacerlo. Si no se dieran esas condiciones, entonces estamos dispuestos a aceptar que otro pueda –o deba– tomar por él esa decisión, precisamente para asegurar su dignidad, que no sea tratado peor que otro, etcétera. En estos casos –los supuestos de paternalismo justificado– no tendría sentido decir que estamos conculcando la autonomía de una persona, sino más bien que hemos descubierto un nuevo principio moral, al haber aplicado las exigencias anteriores (de autonomía, dignidad, etcétera) a un conjunto de circunstancias típicas que antes no habíamos considerado. Si hiciéramos lo mismo en relación con los otros tres principios de dignidad, universalidad e información, descubriríamos otros tantos principios a los que propongo llamar, respectivamente, principio del utilitarismo restringido, de la diferencia y del secreto. Estos últimos podrían considerarse principios secundarios (los otros serían primarios), pues derivan de los anteriores, en el sentido de que su fundamento son las ideas de autonomía, dignidad, igualdad e información; parece también por ello plausible establecer en el discurso práctico –por ejemplo, en su utilización en un comité de ética– una cierta prioridad en favor de los primeros, que podría adoptar la forma de una regla de carga de la argumentación: quien pretenda utilizar, para la resolución de un caso, uno de estos últimos principios (por ejemplo, el de paternalismo frente al de autonomía, etcétera) asume la carga de la prueba, en el sentido de que es él quien tiene que probar que, efectivamente, se dan las circunstancias de aplicación de ese principio. De acuerdo con lo que, me parece, constituirían esos conjuntos de circunstancias, la formulación de los nuevos principios podría ser ésta:

Principio de paternalismo justificado. Es ilícito tomar una decisión que afecta a la vida o salud de otro si:

este último está en una situación de incompetencia básica, y

la medida supone un beneficio objetivo para él, y

se puede presumir racionalmente que consentiría si cesara la situación de incompetencia.

Principio de utilitarismo restringido. Es lícito emprender una acción que no supone un beneficio para una persona (o incluso que le supone un daño), si con ella:

se produce (o es racional pensar que podría producirse) un beneficio apreciable para otro u otros, y

se cuenta con el consentimiento del afectado (o se puede presumir racionalmente que consentiría), y

se trata de una medida no degradante.

Principio del trato diferenciado. Es lícito tratar a una persona de manera distinta que a otra si:

la diferencia de trato se basa en una circunstancia que sea universalizable, y

produce un beneficio apreciable en otra u otras, y

se puede presumir racionalmente que el perjudicado consentiría si pudiera decidir en circunstancias de imparcialidad.

Principio del secreto. Es lícito ocultar a una persona informaciones que afectan a su salud, si con ello:

se respeta su personalidad, o

se hace posible una investigación a la que ha prestado consentimiento.

5.2. De los principios a las reglas

Ahora bien, esta serie de principios (y suponiendo que se aceptaran las formulaciones que acabo de proponer) no permiten, naturalmente, resolver, sin más ayuda, la diversidad de casos difíciles que pueden surgir en la bioética. Por un lado, porque es razonable pensar que existen (o que pueden llegar a existir) otros conjuntos de circunstancias que lleven a la formulación de nuevos principios. Por otro lado, porque, aun cuando nos circunscribamos a los anteriores, ellos necesitan ser precisados –concretados– en forma de reglas. Por ejemplo, de acuerdo con lo anterior, cabría concluir que no se puede rechazar ab initio la posibilidad de un ensayo que no suponga un beneficio (o incluso que pueda suponer un daño) para los enfermos que participan en el mismo, pero eso no es todavía suficiente para autorizar, o no autorizar, un determinado ensayo clínico de esas características; en este sentido, puede decirse que los principios son inconcluyentes: por sí mismos no permiten resolver definitivamente un caso. Además de principios, necesitamos reglas que precisen, por ejemplo, hasta dónde ha de llegar el riesgo para una persona y el beneficio para otra, qué cabe entender por medidas no degradantes, etcétera. Pero eso nos lleva a la conclusión (véase, en el cuadro que sigue, una presentación conjunta de todo lo anterior) de que el problema fundamental de la bioética es el de pasar del nivel de los principios al de las reglas; o, dicho de otra manera, construir, a partir de los anteriores principios (que, con alguna que otra variación, gozan de un amplio consenso) un conjunto de pautas específicas que resulten coherentes con ellos y que permitan resolver los problemas prácticos que se plantean y para los que no existe, en principio, consenso.

La bioética tendría que proporcionarnos, por así decirlo, la satisfacción de comprobar que nuestros problemas prácticos pueden ser resueltos (al menos, en un buen número de casos) sin dejar de ser fieles a nuestros principios.

5.3. La vía legislativa y la judicial. ¿Porqué no un Comité Nacional de Ética?

Si ahora volvemos la mirada hacia el derecho (que, al fin y al cabo, no pretende otra cosa que hacer posible la solución de problemas prácticos desarrollando –o, al menos, sin conculcar– los principios de la moral), convendremos seguramente en que hay dos vías, no necesariamente alternativas, para llevar a cabo esta operación, esto es, el paso de los principios a las reglas: la vía legislativa y la judicial.

La primera tiene indudables ventajas (que se incrementan cuando los órganos que establecen las reglas poseen una legitimidad indiscutida –por ejemplo, por su origen democrático– que podría faltar en los jueces), pero también algunos inconvenientes. En particular, no parece que éste sea el procedimiento –o el único procedimiento– a seguir cuando las reglas tienen que referirse a circunstancias altamente imprevisibles (como ocurre cuando dependen de cambios científicos o técnicos) o que envuelven juicios de valor, opiniones morales, etcétera, que están lejos de suscitar un consenso por parte de los legisladores. El riesgo en estos casos es que las normas producidas no alcancen el nivel de concreción deseable y/o resulten excesivamente rígidas. Me parece que el desarrollo de la bioética ofrece algunos ejemplos de este vano empeño por seguir única o preferentemente una vía “legislativa”. Así, en materia de trasplantes, se establece la obligación de contar siempre con la autorización de los familiares del fallecido al que se va a extraer un órgano 15 se prohíbe que el donante pueda recibir una contraprestación económica 16 . Sin embargo, estas exigencias no tienen –como se pretende– carácter ético, sino que, a lo sumo, se basan en criterios de oportunidad que son contingentes; es decir, es posible que, dado el estado de opinión existente al respecto, sea mejor proceder de acuerdo con esas dos exigencias, pero yo no veo que exista ningún obstáculo de tipo ético para aprovechar órganos de un cadáver, que no es ya una persona humana, en beneficio de alguien que sí lo es; o para asignar una cierta cantidad económica a los donantes de órganos, o a sus familiares, aunque sí habría que excluir (por obvias razones de igualdad) que los trasplantes sigan la ley de la oferta y de la demanda 17 . Y algo parecido ocurre con la prohibición de efectuar ensayos con niños, con enfermos mentales o con embarazadas que no necesariamente –cuando se entiende como una prohibición absoluta redunda en beneficio de esas categorías de personas. Se diría que, en todos estos casos, el afán comprensible por evitar abusos lleva a situar la línea de lo éticamente prohibido más allá de donde sería razonable trazarla.

La segunda vía, la “vía judicial”, ésta que, me parece, debería recorrer bioética con mayor frecuencia y decisión de lo que lo hace. Con ello –insisto– no quiero decir que los jueces profesionales –o, en general, los juristas– hayan de tener en este campo un mayor peso del que ahora tienen. Por el contrario, creo que el protagonismo deberían asumirlo, cada vez más, los comités de ética a los que, en su momento, me referí. Pero estos órganos podrían utilizar el método judicial de ponderación de los principios, que antes he procurado ilustrar, como un modelo plausible de racionalidad práctica. Me parece que, con lo que llevo dicho, queda claro que los miembros de esos comités están, en efecto, en una situación análoga a la de los jueces que tienen que resolver casos jurídicos basándose esencialmente en principios. Esa analogía puede, sin embargo, desarrollarse todavía un poco más allá, en estas dos dimensiones.

La primera lleva a proponer la creación de un comité de ámbito nacional que operase como una especie de tribunal de segunda instancia con respecto a cada uno de los comités de hospital. No quiero decir con ello que ese comité debiera tener el poder de revocar las decisiones de los otros, pues esto no sería ni deseable, ni factible. De lo que se trataría es de que existiera la oportunidad de volver a discutir los casos verdaderamente conflictivos (deberían ser los propios comités de ética de hospital los que decidieran cuáles son esos casos), de manera que se pudiera ir produciendo una especie de “jurisprudencia” que permitiera que los principios de la bioética se fueran desarrollando –es decir, fueran concretándose en reglas– de una forma más homogénea y coherente de lo que ocurriría en otro caso. Por supuesto, tales decisiones (o, mejor, los criterios o las reglas en que las mismas se basaran) no tendrían carácter vinculante para los comités de hospital (de cara a los casos futuros). Su función sería simplemente (pero esto me parece que es muy importante) de carácter orientativo: los criterios serían seguidos en la medida en que resultaran convincentes.

La otra dimensión –estrechamente ligada a la anterior– tiene que ver con la exigencia de que las decisiones de ese “Comité Nacional de Bioética” (que podría constar de diversas secciones: ensayos clínicos, cuestiones asistenciales, etcétera) debieran ser motivadas (tanto las de la mayoría como las de los disidentes) y debieran, desde luego, publicarse. Sólo así podría asegurarse un alto grado de coherencia y que la modificación de los criterios (la conversión de las opiniones minoritarias en mayoritarias) obedeciese, en la mayor medida posible, a pautas de racionalidad y no a meros prejuicios ideológicos o a “transacciones” entre intereses en conflicto.

Notas

* Los cuatro primeros textos que se reúnen bajo este título fueron presentados en el VII Seminaro Eduardo García Máynez sobre teoría y filosofía del derecho, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de las Américas (UDLA). El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 9, 10 y 11 de octubre de 1997.

1 Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 3ª ed., 1989.

2 Procedimientos de decisión en ética clínica, Eudema, Madrid, 1991, cap. 2, págs. 33 y sigs.

3 Albert R. Jonsen y Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1988.

4 Anteriormente al libro antes citado (Procedimientos de decisión en ética clínica), había escrito una voluminosa, documentada e importante obra, Fundamentos de bioética (Eudema Universidad, Madrid, 1989), en donde pasa revista prácticamente a toda la historia de la ética. Ahí, en el prólogo, justifica ese (verdaderamente ímprobo) trabajo de fundamentación porque ‘‘aunque el clínico desea, por lo general, respuestas rápidas y concretas’’, ‘‘el intento de resolver los problemas prácticos y concretos sin un previo trabajo de fundamentación’’ es ‘‘un error grave, que al final se paga caro’’ (pág. 12).

5 La cita la tomo de Gracia, 1991, pág. 105.

6 Adela Cortina, cuyos plantamientos éticos parece haber tenido muy en cuenta Diego Gracia, ha defendido en diversas ocasiones la importancia de distinguir entre una ética de mínimos y de máximos (Adela Cortina, Ética mínima: introducción a la filosofía política, Tecnos, Madrid, 1986). Sin embargo, se muestra más bien reacia a aceptar la jerarquización de los principios de la bioética que presenta Gracia. En particular, y dada la ‘‘reformulación’’ que ella efectúa del principio de autonomía, considera que ‘‘resulta imposible situarla entre los máximos, no exigibles, sino opcionales’’ (Adela Cortina, Ética aplicada y democracia radical, Tecnos, Madrid, 1993, pág. 240).

7 John Stuart Mill, Sobre la libertad (trad. de Pablo de Azcárate, prólogo de lsaiah Berlin), Alianza, Madrid, 1970, pág. 65.

8 Ramón Martín Mateo, Bioética y derecho, Ariel, Barcelona, 1987, pág. 75. No estoy, sin embargo, de acuerdo con la forma como el autor entiende, en otro aspecto, las relaciones entre el derecho y la moral, que encierra un positivismo ideológico –por más que se base en la Constitución– y que –me temo– constituye una opinión común entre los juristas españoles. “Si las decisiones que la Constitución incorpora”, escribe Martín Mateo, “han sido adoptadas democráticamente, si hay un dispositivo para la producción legislativa reconocible que da lugar a la adopción de leyes de general o al menos mayoritaria aceptación, no cabe expresar juicios morales al respecto. Las constituciones no son buenas ni malas éticamente: a lo más, pueden ser acertadas erróneas en cuanto al discernimiento por los constituyentes de las convicciones comunitarias” (pág. 164).

9 He estudiado con cierto detalle la concepción de la argumentación jurídica de Viehweg (y de Toulmin) en mi libro Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991. La manera como describen Jonsen. y Toulmin el funcionamiento del razonamiento por analogía es enteramere coincidente con el de un realista americano, E. H. Levi (Introducción al razonamiento jurídico, Eudeba, Buenos Aires, 1964).

10 Al sostener su tesis de la jerarquización de los principios, Gracia se refiere expresamente a la teoría de la justicia de Rawls (en particular, al orden “lexicográfico” que este último establece entre los dos principios de la justicia) (pág. 127) que, sin duda, está también en la base de la concepción de Dworkin. Por ctro lado, este último no es un autor que le resulte en absoluto desconocido a Gracia, como puede comprobarse leyendo su obra ya mencionada, Fundamentos de bioética. Aquí, y en Procedimientos de decisión en ética clínica viene a asumir como principio básico de la ética la formulación dworkiniana de tratar a todos los individuos con “igual consideración y respeto”.

11 He elaborado, junto con Juan Ruiz Manero, una concepción de los principios jurídicos parcialmente coincidente con la de Dworkin, en “Sobre principios y reglas”, Doxa, núm. 10 (1991).

12 Sobre este problema, me parecen esclarecedores dos artículos de Ernesto Garzón Valdés, “Moral y política” y “Acerca de la tesis de la separación entre moral y política”, publicados en Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

13 En sus Lecciones de ética (introducción y notas de R. Rodríguez Aramayo; traducción de R. Rodríguez Aramayo y C. Roldán Panadero, Barcelona, 1988), Kant llega a escribir que “el suicidio no es lícito bajo ningún respecto, ya que representa la destrucción de la humanidad y coloca a ésta por debajo de la animalidad” (pág. 192). Sin embargo, no me parece difícil interpretar el imperativo categórico de Kant er. forma que sea (en determinadas circunstancias) compatible con la licitud moral del suicidio.

14 Esto último, debido al llamado efecto Hawthorne, que consiste en la tendencia, inconsciente o no, a ofrecer mejores cuidados médicos a los pacientes inmersos en un estudio (los cuales, a su vez, muestran una mayor disposición a cumplir las prescripciones de los médicos).

15 Ésta es, cabría decir. una norma “legislada” por las autoridades médicas, pues la ley de transplantes de órganos (Ley 30/1979 de 27 de octubre, desarrollada por Decreto 426/1980 de 22 de febrero) parte del principio de que basta con que el fallecido no haya mostrado su voluntad en contra para que se puedan usar sus órganos.

16 Véase el “Documento de consenso” (emitido por la Comisión permanente sobre trasplante de órganos y tejidos del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud), en Revista española de transplantes, vol. 2. Extraordinario).

17 Pero esto no se sigue de lo anterior. Es decir, cabe establecer un sistema de remuneración que, sin embargo, no lo fije el mercado, sino, pcr ejemplo, las autoridades públicas del servicio de salud. Es curioso que, en materia de trasplantes, todo el mundo parece haber asumido que. por parte del donante, no rigen los principios de la ética ordinaria, sino el “principio de generosidad”, según el cual una donación debe ser siempre un acto supererogatorio.